3度目の訪問となったポルトガル。メジャーな観光スポットはすでに巡ったので、首都リスボンに数あるミュージアムのうち、まだ訪れたことのない場所を巡る。

隈研吾氏はポルトガルでも人気

今回のリスボン滞在は、友人宅にホームステイをさせてもらい、その自宅から徒歩圏内にある Calouste Gulbenkian Museum は、首都の喧騒を忘れさせてくれる庭園に加え、日本が世界に誇る建築家・隈研吾氏のデザインがあしらわれているということで、友人と一緒に訪れる。

隈研吾氏の事務所にも、このミュージアムのプロジェクトについて説明がされており、日本の縁側のコンセプトを取り入れたという。木の見せ方は隈氏らしさも感じながらも、縁側という西洋建築にはない空間を、違和感なく美術館の構造の一部として馴染ませている点はさすが。

天井を支える柱は、どこかお箸にも見えるデザイン。西洋と和が見事に調和した空間に、ポルトガルという異国の地で感じる日本に、思いを馳せる。

今回は、ミュージアムの展示は鑑賞しなかったが、建物とその庭園を訪れただけでも大満足。

ポルトガルの歴史を学ぶ

ホームステイをさせてくれた友人はブラジル人で、友人の中の唯一のポルトガル人は、スイス在住のため、これまでポルトガルで会ったことは一度もなかった。

リスボンに居ることをワッツアップのメッセージで送ると、偶然にも里帰り中という。日中の暑い時間を避けて、日が傾きかけることに、リスボンで落ち合うことに。

どこか行きたい場所を尋ねられたが、3度目の訪問で、大体の観光スポットは巡ったと答えると、「Museum Aljube Resistência e Liberdade」は行ったことはあるか?と問われる。まだ足を運んだことがないどころか、そのミュージアムの存在さえ知らなかった。

友人曰く、このミュージアムを訪れずして、ポルトガルを旅したとは言わせないという。

多くの観光客が訪れるリスボン旧市街地の Sé 教会の近くにこのミュージアムがある。かつて刑務所として機能していた建物が、現在はポルトガルの歴史を学べるミュージアムとなっている。

ポルトガルの歴史と言えば、世界の主役に躍り出た大航海時代、宣教師として日本に来たフランシスコ=ザビエルくらいの知識しか持ち合わせていない。

隣国・スペインの独裁政権時代の歴史は知っていたが、ポルトガルにも同じような時代があったこと、20世紀の歴史については全くの無知だったことを思い知らされた。

スイス在住の友人は、中学校の教師。しかも、専門は歴史ということで、個人レッスンかと思うくらい、一部始終を説明してくれる。しかし、入り口の展示だけで15分以上も説明に費やしたため、このままのペースでは閉館時間までに、ミュージアム内を全て回ることはできない。

途中から、展示に疑問が沸いたら質問するという方式に切り替えて先を進む。これまでこの友人とは英語とスペイン語でコミュニケーションを取っていたが、ポルトガル語を話せるようになって初めての再会。

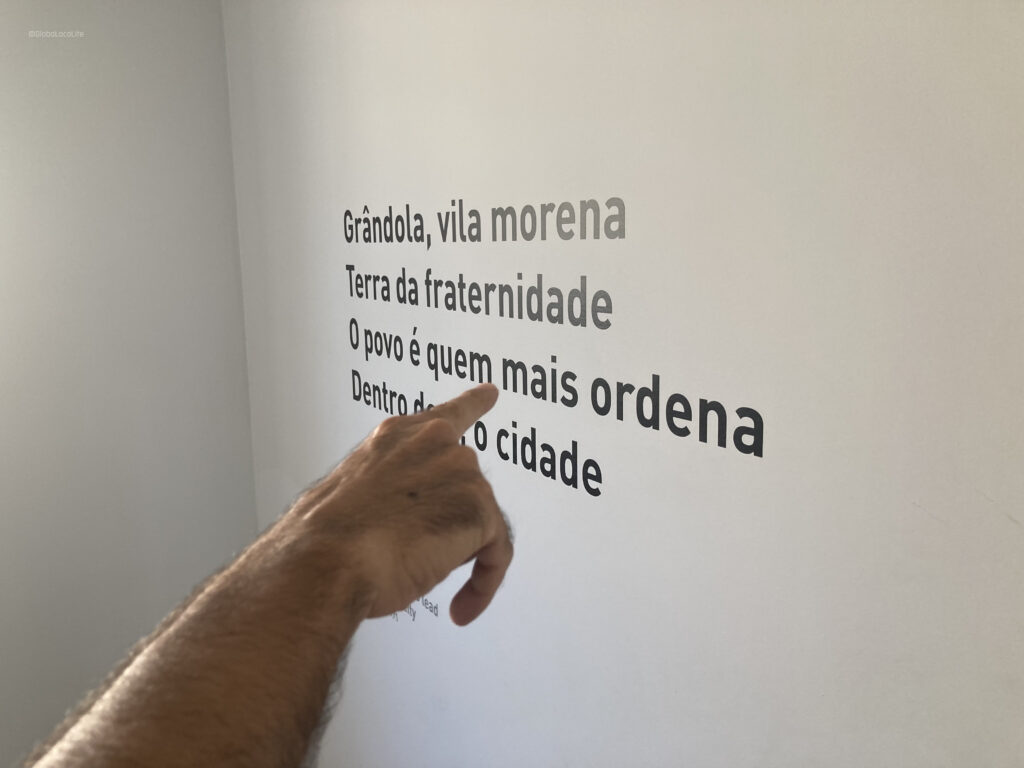

ついにポルトガル語まで習得したか!と感極まったせいか、おしゃべりな友人がいつも以上に饒舌になっている。ポルトガルで40年以上も続いた独裁政権が無血の軍事クーデターで終焉を迎えたのは1974年。まだ半世紀前の出来事。

また、印象に残ったのは、20世紀に入ってもポルトガルの識字率が低かったという点。特に、農村部や漁村までは教育は行き届いていなかったようだ。

Museum Aljube Resistência e Liberdade で専属ガイド並みの友人によるレクチャーを受けた後は、クーデターの舞台となった場所を巡る。

現在は観光客で賑わうAurea通りは、クーデター時には戦車が行き交っていたとは想像もできない。また、憩いの場として、アイスクリームを食べたり、おしゃべりをしたりする人が集まるLardo do carmo は、クーデター時に、時の政権リーダーに降参を求めて群衆が集まった象徴的な場所。現在の静けさからは想像もできないが、歴史が動いた瞬間の中心地だったというわけだ。

友人のおかげで、ポルトガルの近代史を知識の中に蓄えることができた。

お財布に優しい入場料無料のミュージアム

暮らすように旅するポルトガル#1でも書き記したように、足下の円安相場では、ミュージアムの入場料もバカにはならない。そんな時の強い味方が、入場料無料の博物館。

リスボン市庁舎そばのサン・ジュリアン教会内にある貨幣ミュージアム(Museu do Dinehiro)は、入場料が無料。タダと言っても、その展示は、世界中の貨幣をカバーし、お金を通して世界各国や中央銀行の役割について学べる。

週末に訪れたが、来訪者はそれほどおらず、静かに博物館内を見学することができた。近年はキャッシュレス決済が主流になってきているので、旅行先で硬貨や紙幣を収集することは少なくなってきたが、世界各地の貨幣の展示を眺めると、自分自身のコレクションと重複していたり、訪れた国の記憶が蘇ったりと、世界中を旅している気分にさせてくれた。

今回のリスボン滞在中のミュージアム巡りを通して、ポルトガルと日本の繋がり、さらにはポルトガルの歴史についても少しは造詣を深められた。この記事で紹介した3つのミュージアム以外にも、リスボンには多くのミュージアムがあるので、滞在中に興味のあるミュージアムには是非足を運んで、知識を深められれば、旅の充実度も増すだろう。