暮らすように旅するスウェーデン編は今回が最終章。合計で1週間ほど、首都・ストックホルムのみの滞在という限られた時間と場所の中ではあったが、旅人としての目線から見えたスウェーデン社会を紹介する話。

多民族国家?移民政策は転換期

偏ったイメージと十分に承知の上で、スウェーデン人のイメージは、高身長にブロンドの髪、青や緑色の瞳といったところか。テニスフリークとしては、ビヨン・ボルグやステファン・エドベリの姿が、いまだにスウェーデン人の代表格のような存在。

ストックホルムの街を歩けば、平均身長の高さを肌で感じる一方、上記のようなスウェーデン人のステレオタイプに留まらない人種も目立つ。

スウェーデンは人道大国として、バルカン半島や中東からの難民に国境を開いてきた。そうして受け入れた難民がスウェーデンンの地で家族を形成し、多民族国家の一面も見せるようになる。

しかし、近年は移民がギャング集団を形成し、一部地域の治安が悪化の一途をたどるなどの問題が深刻に。こうした問題を受けて、移民の受け入れに制限をかけるなど、政策の転換期を迎えている。

もはや外見だけで国籍や民族を語るのは時代錯誤なのかもしれない。どんな肌の色や身体的特徴があろうが、本人が自認する国籍がスウェーデンであれば、その人はもうスウェーデン人ということ。

国民全員バイリンガル?英語力の高さ

旅をするにあたって、「こんにちは」と「ありがとう」の二言は、必ず現地の言葉を覚えるようにしている。スウェーデン語は「Hej」と「Tak」がそれにあたるが、この2つの単語自体は、それほど難しい音韻の印象を受けないが、街行く人たちの会話に耳をそばだててみても、全く歯が立たない。

スウェーデン語は、ノルウェー語とデンマーク語と同じグループに属しており、これまで一度もこれらの言語を習得しようと勉強したことはないので、理解できないのは当然。

しかし、スウェーデン語ができなくても、スウェーデンでの旅に不自由は全くない。それもそのはず、国民全員がバイリンガルかという印象を受けるくらい、ほとんどの人が英語を話す。

観光客を相手にする商売に従事するスウェーデン人の英語の流暢さは、一瞬、英語ネイティブかと思うくらいのレベル。観光地以外でも、ストックホルム滞在中、郊外の住宅地のスーパーマーケットを利用した際、チーズを購入したかったが、どうやら商品に問題があったようで、バーコードを店員さんがかざした段階で、案内が表示され、商品がはじかれる。

レジの店員さんが、スウェーデン語で説明をし始める。話を遮るのは恐縮だったが、長々と説明してもらって、言葉が分かりませんという方が失礼と思い、申し訳ないがスウェーデン語ができませんと告げる。

50代くらいの女性の店員の方であったが、即座に英語に切り替えて、問題を説明してくれた。この店員さんの英語能力がたまたま高かったという可能性は排除できないが、それでも郊外の住宅地で、海外と比較的簡単に繋がれる環境のあるZ世代ではない方でも、この英語のレベル。さすがスウェーデン。

暮らすように旅するスウェーデン#1 夏の幕開けミッドサマー(夏至祭)を祝う!で招待してくれたスウェーデン人のホームパーティでは、10人ほどの方と交流する機会があったが、全員が英語を流暢に話していた。さらに、日本人のゲストがいるからということで、全員で音韻を取る際は、言語を全て英語に切り替えてくた。一見さんであるのに、少々申し訳ない気持ちも芽生えたが、全員が英語も話せるので何の不自由も不満も生じないという状況に感嘆。

ストックホルムでホームステイをさせてくれた元同僚のお姉さんとスウェーデン人の英語について議論した際、彼女の見立ては次の通り。スウェーデンという小国の言語を他の国の人たちが積極的に学習する機運はそれほど高くはない。スウェーデン人が世界と繋がろうとすると、自らが英語を学びにいくしかない。

学習方法は、小さい時からアニメや映画は吹き替えではなく字幕。大学の授業で読み込む参考文献は、学部レベルでも英語の文献がほとんどなので、大卒であれば、言語が専攻でなくてもある程度の水準の英語は話せるようになるという。

環境意識の高さに、シェアリングエコノミーの先駆け

スウェーデンの一般家庭にホームステイをさせてもらった際、ごみ箱の場所を尋ねると、シンク下の扉を開けて、そのありかを教えてくれた。

生ごみ、プラスチック、瓶などの資源ごみときっちりと分別されている。個人差はあるにせよ、街の公共ゴミ捨て場をみると、分別のためのごみ箱の種類が多いことに気付かされる。

ごみを捨てに来た人たちはめんどくさがらずに、それぞれのごみ箱に分別していく。このひと手間を惜しまない姿勢からも、環境意識の高さが伺える。

環境意識の他に、スウェーデン人のシェアリングエコノミーを生活の中に上手に取り入れている姿勢にも気づかされた。

ストックホルム滞在中の数日の間、元同僚が暮らすアパートにある住民共有のゲストルームに滞在させてもらった。元同僚によると、アパートの中にはこうしたゲストルームを備えている場所もあり、住民間で予約の仕組みを整えて、家族や友人が訪ねてきた際に活用するという。

共有するのはゲストルームだけに留まらず、洗濯機も住人の間で一緒に使用するのも一般的という。元同僚のお姉さんの家にホームステイをさせてもらった際には、地下に住民共有の洗濯機があり、各世帯、洗濯機一台という概念は、一戸建てに住まない限り、それほど浸透していないという。

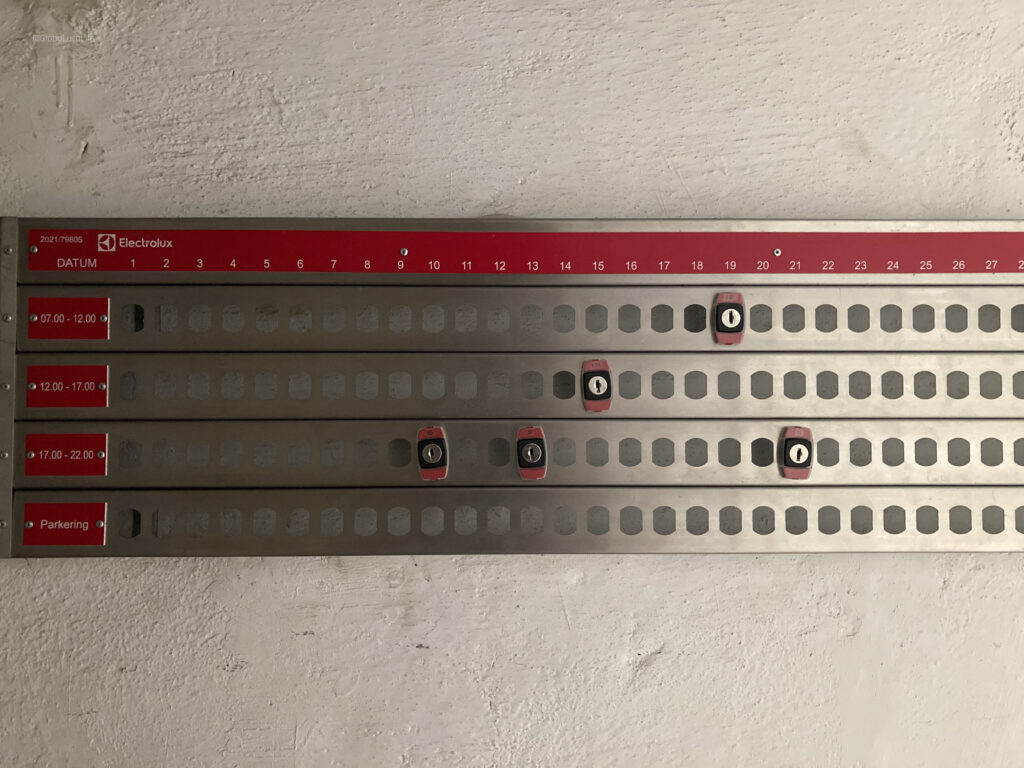

古い建物には、洗濯機の使用時間を住民間で管理するためのボードがあり、希望する日付と日時にマークを付けておくというもの。新しいマンションでは、アプリで管理するような場所もあるという。

近年、限りある資源を有効に使用するとともに、経済的な理由の後押しもあり、シェアリングエコノミーが広がりを見せるが、この流行の前から、スウェーデンでは暮らしの中で、その概念が根付いている。

質実剛健、所得格差は拡大傾向

スウェーデンの首都ストックホルムを街歩きすると、その景色には、ゴージャスさは感じられず、行き交う人々の装いも、派手さよりも実用的な衣服を身にまとっている人が大半という印象。

キラキラした煌びやかな世界を旅先に求める人には、スウェーデンは最適な場所ではないかもしれない。それでも、このスウェーデン人の質実剛健としたスタンスは、地に足のついたライフスタイルで共感できる部分が多くあった。

外見では派手さはないが、趣味で乗馬やゴルフ、クルーズなど、他の国では富裕層の遊びのような趣味も、元同僚によるとスウェーデンでは中間層でも十分味わうことができるという。

分厚い中間層が格差の少ない社会を形成しているが、その傾向にも変化が押し寄せる。世界銀行のデーターによると、所得格差を示すジニ係数は年を追うごとに右肩上がり。つまり、所得格差が徐々に開いている。

ストックホルムの中心地のビリエル・ヤールスガータン(Birger Jarlsgatan)通りには、高級ブランドのブティックが軒を連ねる。パリやロンドンのような混雑は、まったく見られない。そもそも買い物目的でストックホルムを訪れる観光客は少ないと想像する。

人生は甘くないがスイーツはいつもそばに

高負担高福祉で老後の心配はなし。子育てに関しても教育費はほぼかからないスウェーデン。世界の幸福度ランキングでも上位の常連。夢のような国にも思えるが、上記のように、所得格差の拡大傾向、移民政策の転換など、バラ色の社会というわけではない。

世界中どこでもそうかもしれないが、人生はそれほど甘くはない。

甘さにかけて、スウェーデンを旅して見えたのは、スーパーでのグミの量り売り場の充実。どんなに小さなスーパーにでもあり、他の売り場の広さと比較しても圧倒的に広いスペースが確保されている。

元同僚は、小さい頃は、週末の土曜日に一週間のご褒美としてお小遣いを握りしめてグミを買いに行っていたけど、今はどこのスーパーでも簡単に手に入るので、特別感はなくなり、むしろ誘惑に負けてついつい手が伸びて買ってしまうという。大人も子供もグミを楽しみスウェーデン人の姿はちょっぴり可愛らしく映る。

スウェーデンを去る日、ホームステイをさせてくれた家族から、手土産に持たされたのも、このグミ。甘いものだけではなく、時折、塩見が強いものもあり、食べ慣れていない外国人にはロシアンルーレット状態。甘さとしょっぱさの交差がスウェーデン旅の幕引きを演出してくれる。